ソリオ(MA27S)にバックカメラを後付けしましたので、手順を紹介します。

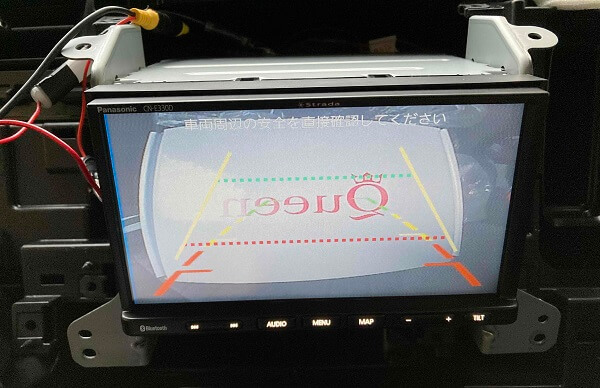

取付けをしたのは、Queen製のナンバープレートに取付けるタイプのバックカメラですが純正のバックカメラの位置に取付けました。

純正のバックカメラの位置に取付けをした理由から紹介します。

※私が実際に取付けをした手順を紹介しておりますが、作業は、自己責任で行ってください。

※できるだけ正しい情報を記載するように努めておりますが、いかなる理由でも責任は、負いかねます。

Queenのナンバープレート取付けのバックカメラを純正の位置に取付けた理由

Queenのナンバープレート取付けのバックカメラを純正の位置に取付けた理由を紹介します。

私は何も確認せずに購入してしまったので、製品購入前に是非ご覧ください!

純正のバックカメラの位置に取付けた理由1:違法の可能性

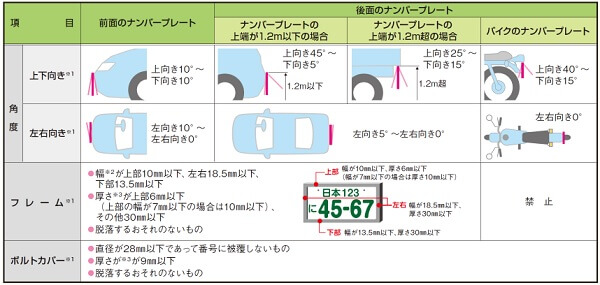

今回取付けた車両は、令和4年登録のソリオなので、ナンバープレートについては、令和3年10月1日からの新基準が適用されます。

ナンバープレートに取付けるのは、もともとグレーだと感じていましたが、新基準では、ボルトカバーについての記載があります。

検査員に確認をしたわけではないですが、保安基準に違反すると思われます。

ボルトカバーについての基準を簡単に整理すると「厚み9mm以下で直径28mm以下、番号にかぶらないもの、脱落の恐れがないもの」です。

厚みの時点でNGです。

※令和3年10月1日以前の車両でも適合しているかは、メーカーなどに確認したほうがよさそうです。

純正のバックカメラの位置に取付けた理由2:スペースの問題

ソリオ(MA27S)に取付けようとした場合、ナンバープレートのボルト穴をコネクタが通りきる前にその先にある鉄板にあたってしまいました。

加工して付けられなくはないのですが、スペースが狭いです。

ナンバープレートの新基準があるので無理してナンバープレートのボルト穴に取付けるのは、やめた方がよさそうです。

2つの理由を紹介しましたが、純正の位置に取付けを行ったので手順を紹介します。

ソリオにバックカメラを取付ける前に「動作確認」!

バックカメラに限りませんが、初期不良がないか、動作確認をしましょう。

取付けた後にもし動作しなかったら、初期不良なのか取付けに問題があったのかの判断ができなくなります。

では、順番にやっていきましょう。

電源をどこからとるかの検討

動作確認の前に電源をどこからとるか決めました。

今回取付けをしたQueenのバックカメラは、リヤ周りかナビ周りのどちらでも電源を取ることが可能です。

リヤ周りの場合は、バックランプの配線に割り込ませることが多いと思いますが、今回は、ナビ周りからとりました。

理由は下記の通りです。

- 別の車両に取り付けたときにバックランプの配線が細くて作業がしずらかった

- 映像端子をつなぐためにナビを外すのでナビ周りからとったほうが楽

ナビの取外し(インパネ、オーディオパネルの取り外し)は、下記の記事で紹介しています。

≫ 新型ソリオのインパネの外し方、ナビの取付・取外しの準備 【MA27S】

映像端子と電源ケーブルの確認。動作確認の準備。

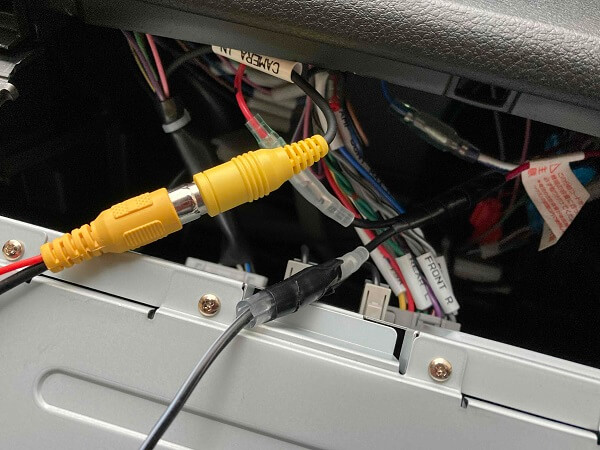

ナビを外したらどこに配線するか確認しましょう。

配線には、マークチューブがあると思いますので、「ACC(アクセサリー電源)」と「CAMERA IN(映像信号入力)」を見つけましょう。

電源は、ナビの配線のバック信号「REVERSE」からとることもできます。

実際に試しましたが、バックギアに入れてから映像が出るまでに少し時間がかかります。

CAMERA INは、RCA端子になっていてそのまま接続ができます。

ACCの配線は、分岐されていて2つの端子がありましたが、ナビとETCで使われていました。

もし空きがあればそのまま使えますが、空きがなかったので、エーモンの分岐ケーブルを使いました。

分岐ケーブルではなく、エレタップで接続してもいいと思います。

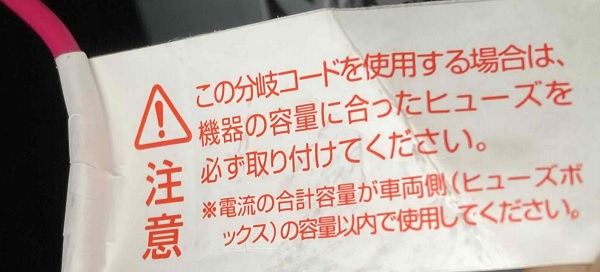

電源の配線(ACC)には、ヒューズを取付けるように注意書きがありました。

この注意書きに従ってヒューズの取付けをしました。

とりあえず手元にあったヒューズを取付けました。

脱着を考えてギボシ端子を付けましたが、エレタップでも作業可能です。

ガラス管のヒューズは、量販店などで購入可能です。

※手元にあったヒューズを取付けたので線の色は、気にしていません(通常、黒は、ボディーアースにつかいます)。

先ほど確認した「ACC(アクセサリー電源)」と「CAMERA IN(映像信号入力)」に接続をしました。

カメラを接続して、動作確認の準備完了です。

エンジンをかけてリバースギアに入れてみました。

製品の箱を映してみましたが、無事にナビのモニターで確認ができました。

バックカメラに初期不良がない事と映像・電源の確認ができたので、バックドアの周辺まで配線をしましょう。

バックカメラのケーブルをバックドア周辺まで配線!

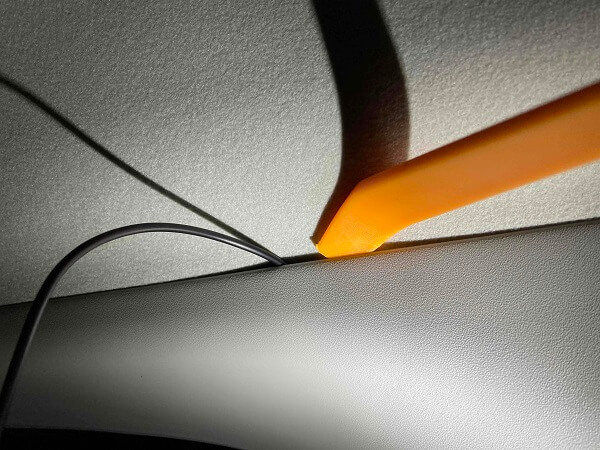

配線は、助手席側から行うことにしました。

画像では、わかりにくいですが、向かって左・助手席側にケーブルを通しています。

助手席側の配線では、グローブボックスは、邪魔なので外します。

配線は、カメラ側のコネクタとどこで接続するかを考えて、足元を通すか天井側を通すかを考えればよいと思います。

ソリオの場合は、天井側を通して、バックドアへ引き込んだ方が作業がやりやすそうなので、グローブボックスの上側からAピラーを通して天井側へ配線します。

Aピラー(一番前のピラー)は、クリップでとまっているだけなので、内張はがしなどを使って外します。

天井側へ配線できたら車両後方に向かって配線していきます。

ウェザーストリップや内張の隙間にケーブルを隠しながら配線しますが、無理な力をかけて断線させないように注意しましょう。

バックドア周辺まで配線できたら、カメラの取付け・配線を行います。

カメラを純正のバックカメラの位置に取付け・配線

バックドアガーニッシュの下側を覗くとカバーが付いています。

このカバーを外してバックカメラの取付けを行いますので、まずは、バックドアガーニッシュを外します。

バックドアガーニッシュを外すには、バックドアの内張を先に外す必要があります。

内張は、2つに分かれていてどちらからでも外せますが、下側を先に外しました。

下側の内張には、6個クリップが付いています。

クリップは、頭の部分を引っ張り出した後に引き抜くことができます(画像左)。

内張はがしなどを使うと簡単に取ることができます(画像右)。

下側の内張は、上側の内張の下に潜り込んでいますが、間に入っているだけなので、クリップを外した後に下に引っ張れば取ることができます。

内張を外したところです。

次にガラスの下にある内張を外します。

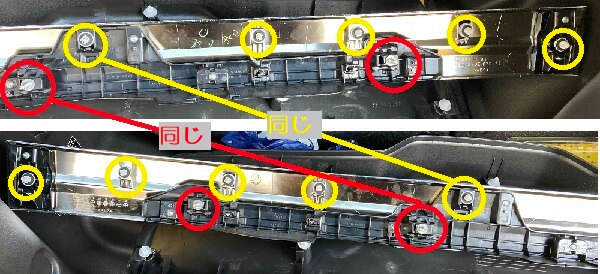

外した内張の裏側ですが、10個の白いクリップでとまっています。

外す際にクリップが車両側に残ってしまうことがありますが、クリップを外す道具で引っ掛けて取ることができます。

※画像の下の方に映っている内張はがしを使いました。

続いてバックドアガーニッシュを外しますが、ボルト3か所とクリップでとまっています。

まずは、中央付近にあるナットを外します(外す順番は、変わっても大丈夫です)。

中央付近に3本のボルトが見えますが、バックドアガーニッシュを固定しているボルト3本のうち1本は、赤い矢印のボルトです。

画像に映っている他のボルト2本は、バックドアを開ける時のスイッチや取っ手を固定しているボルトなので外しません。

※バックドアの表と裏をみて、位置を確認するとわかりますので、間違えないように確認をしておきましょう。

バックドアガーニッシュを固定しているあと2本のボルトですが、はじの方を見ると、丸い穴があり、のぞいてみるとナットで固定されています。

逆側も同じようになっています。

少しわかりにくいですが、画像の赤い矢印です。

中央と左右の3か所を外したら次は、クリップを外します。

クリップを外すのは、結構固いですが、なかなか外れないようなら、無理をせずに、取外したナットが間違えていないか確認してみましょう。

参考としてガーニッシュの裏側の画像を載せておきます。

ガーニッシュが横に長いためガーニッシュの右側と左側を上下に分けて画像にしています。

黄色いまるがクリップで赤いまるがボルトです。

黄色と赤の線で結ばれている「まる」がありますが、同じ位置(ガーニッシュの中央付近)のクリップとボルトを示しています。

※上半分の「左側」と下半分の「右側」を重ねるイメージです。

ガーニッシュが外せたらカメラの取付け位置を確認しましょう。

取付位置の表側と裏側です。

ナンバープレート取付け用のバックカメラでもこのパーツに取付ければ、まぁまぁいい角度になります。

裏側は、爪で引っかかっているので簡単に外せます。

※ここに取付けるのが正式なのかは、確認していません。

バックカメラのネジとナットは、そのまま使う予定なので、穴をあけて取付を行いました。

ナンバープレートのネジ穴の代わりです。

カメラの位置を確認すると少し下目が良かったので、下側に穴をあけました。

これ以上下にすると、座金などが邪魔になり車両に取り付けができなくなるので注意しましょう。

座金やナットは、バックカメラに付属していたものをそのまま使っています。

ナンバープレートのネジ穴のようにねじ込むわけではないですが、ナットで固定するので問題なしです。

車両の外側からケーブルを通した後に固定します。

座金の位置がギリギリでした。

この時点で一度仮接続をして見え方を確認しました。

ガーニッシュを戻すのは、最後でも構いませんが、取付けたイメージを載せておきます。

カメラを取付ける位置に画像のカバー(?)が付いているので外します。

ガーニッシュを戻したときにカメラ周辺にスペースができてしまったので、このカバーを加工して使いました。

すこし削りすぎてしまいましたが、かなりふさぐことができました。

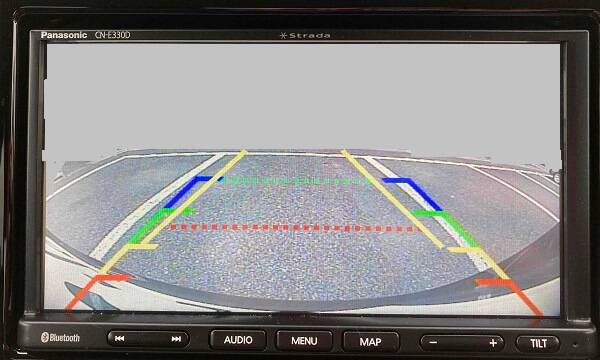

ガイドラインをどうするか決める

カメラの固定ができたら配線をする前に、ガイドラインをどうするか決めておいた方がよさそうです。

ガイドラインのON/OFFは、カメラ側のケーブルにある線を使いますので配線をした後だと作業が面倒になります。

私は、配線をした後にガイドラインの表示をOFFにしたので、手間がかかりました。

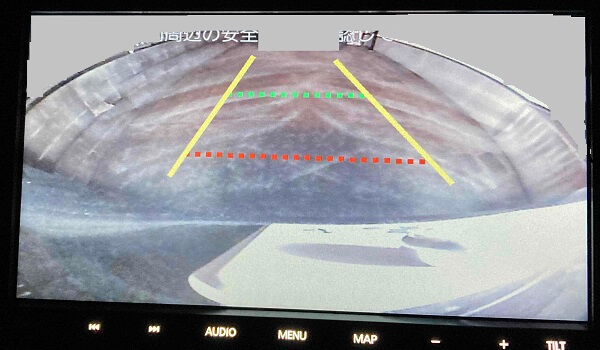

カメラの取付け位置が若干異なりますが、上の画像は、バックカメラとナビの両方のガイドラインを表示してる状態です。

画像下の方から赤・黄・緑・青の順番で並んでいるのがバックカメラが表示しているガイドラインです。

黄色い線と赤・緑の点線が私が使用しているナビが表示しているガイドラインです。

どちらを使うか決めていなかったので、そのまま配線をしましたが、ナビのガイドラインの方が自由に設定ができたので、バックカメラ側のガイドラインは、OFFにしました。

仮配線をして動作確認をするついでに、決めてしまったほうが、手間が省けると思います。

ここまでできたら、次は配線をしましょう。

バックカメラのケーブルを配線する

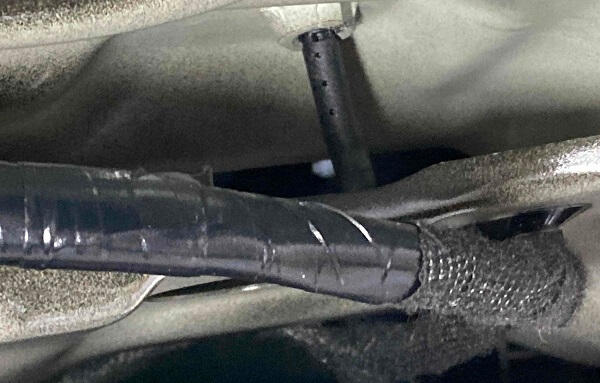

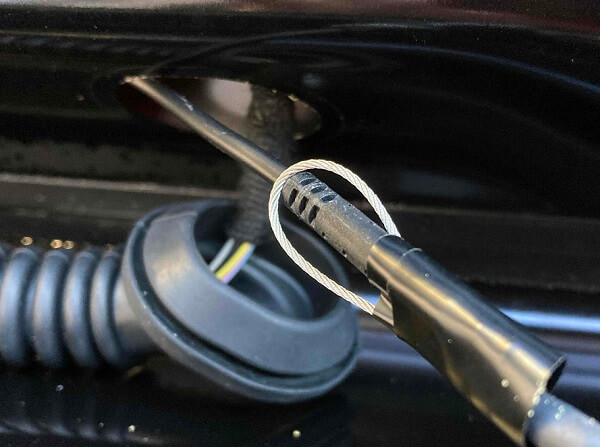

カメラ側のケーブルをバックドアの蛇腹のところまで配線します。

パネルの中を通すので配線ガイドを使います。

画像の赤い矢印が配線ガイドの両端ですが、長さがギリギリでした。

配線ガイドを通すコツですが、ケーブルが通るルートを考えて、形を整えておくとやりやすいです。

ソリオの場合は、弓なりにしておくイメージです。

カメラ側のコネクタを配線ガイドに固定します。

配線ガイドをゆっくり引っ張って、蛇腹のところまでコネクタを持って行きます。

室内側のケーブルとカメラ側のケーブルのどちらを蛇腹に通すかですが、カメラ側のコネクタの方が小さかったので、カメラ側のケーブルを蛇腹に通します。

この時点で、カメラ側のコネクタは、配線ガイドに固定されているので、そのまま作業します。

蛇腹の中は、細い線が通っているので、断線させないように丁寧に通しましょう。

蛇腹をつまんで、軽く変形させながら通すと、通しやすいです。

コネクタの接続、配線の後処理

室内側のケーブルとカメラ側のケーブルを接続します。

画像の赤い矢印が室内側のケーブルですが、内張に隠しながら蛇腹の近くまで持って行きます。

あとは、画像のように配線ガイドを使ってケーブルを通します。

室内側のケーブルを通すことができました。

あとは、カメラ側のケーブルと接続すればOKです。

接続したコネクタや余ったケーブルは、室内側の穴(向かって左)に入れました。

ここまで出来たら、蛇腹を元に戻します。

動作を確認して、外したものを元に戻せば終了です。

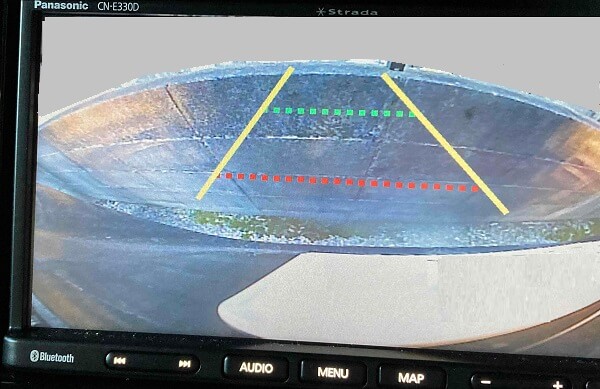

Queenのバックカメラの見え方

Queenのナンバープレート取付タイプは、42万画素と100万画素のモデルが販売されていましたが、100万画素のモデルを取付けています。

100万画素のモデルは、水平画角が広いですが、その分、画像の端の方は、ゆがみが出ています(私としては、許容範囲です)。

また、上の画像は、夜間に撮影したものですが、後方の確認は、問題なくできます。

それでは、後方に車両を寄せたときの画像もご覧ください。

車両後方の壁に寄せたところです。

ガイドラインの赤い点線を50cmの位置に設定していますが、壁の位置は、ちょうど真ん中位です。

車から降りて確認してみましたが、25cm強だったので、バックカメラで見た感覚と近い距離になっていました。

バックカメラは、あくまで補助的なものだと考えていますので、問題なく使えるバックカメラだと感じました。

※店舗によって価格が違うのでショッピングモール内で「queen バックカメラ」などで検索するとよさそうです。